Орнитобактериоз – относительно новое для наших широт заболевание птиц, которое раньше не рассматривалось как самостоятельная нозологическая единица.

В Украине орнитобактериоз был впервые зафиксирован в 2002 году среди поголовья цыплят, завезенных из США и Германии. На данный момент орнитобактериозу отведена роль серьезной патологии ввиду значительных экономических убытков, высокой вероятности занесения возбудителя с инкубационными яйцами, его резистентности ко многим антибиотикам.

Сложность диагностики и лечения оргнитобактериоза связана со слабо выраженными клиническими симптомами, латентным протеканием, осложнениями другими вирусными и бактериальными инфекциями. Орнитобактериоз птиц проявляется только послед существенного снижения приростов массы тела, яйценоскости птицы и выводимости цыплят.

Клинически болезнь может проявляться признаками поражения органов дыхания, степень которых зависит от вирулентности штамма. Характерными являются поражения инфраорбитальных синусов, трахеи, легких, воздушных мешков, развитие плеврита, аэросакулита, одно- или двухсторонней пневмонии.

В 2014-2015 годах на птицефабриках Львовской области выделено и идентифицировано Ornithobacterium rhinotracheale у кур. Это палочкообразная граммнегативная полиморфная бактерия, спор и капсул не создает. Все штаммы стойки к амикацину, колистину, гентамицину, канамицину, неомицину, полимиксину b, стрептомицину и тетрациклину.

Все родительские стада бройлеров в Германии серопозитивны по орнитобактериозу. В Бельгии подтверждено наличие возбудителя орнитобактериоза у 80% поголовья птицы. В Венгрии идентифицировано 37 полевых штаммов Ornithobacterium rhinotracheale.

Орнитобактериоз птицы впервые описан в 1994 году. По данным Коцюмбас Г.И., Блищ Г.И (ЛНУВМБ им. С.З.Гжицкого) во время паталогоанатомического вскрытия трупов курей-бройлеров 21-суточного возраста, больных орнитобактериозом, отмечали удовлетворительную и плохую упитанность, всклокоченные и тусклые перья, эластичную кожу, слизистые оболочки ротовой и носовой полости бледно-розового цвета с сероватым оттенком. Характерными патологоанатомическими изменениями являются серозный, очаговый фибринозный аэросакулит, серозно-фибринозный перикардит, плеврит, перигепатит, крупозная пневмония, миокардит, гиперплазия селезенки, точечные кровоизлияния под костальной плеврой.

Орнитобактериоз птицы: немного о практическом опыте борьбы с заболеванием

Ученым-исследователям Сумского Национального Аграрного Университета (Зон Г.А., Ивановская Л.Б., Безвершенко О.С.) пришлось иметь дело с ассоциированным протеканием эшерихиоза и орнитобактериоза у индюков.

Эшерихиоз сельскохозяйственной птицы – типичная вторичная или системная инфекция, которая проявляется в форме колисептицемии, колигрануломатоза, аэросакулитов, птичьего целлюлита, синдрома отека головы, перитонита, сальпингита, остеомиелита (синовиита), панофтальмита и омфалита.

Возбудитель орнитобактериоза птицы - Ornithobacterium rhinotracheale проявляет патогенность при нарушении целостности эпителия верхних дыхательных путей на фоне уменьшения иммунной реактивности птицы. Основные клинические признаки болезни – кашель, насморк, удушье, иногда – хромота.

Как диагностировали заболевание?

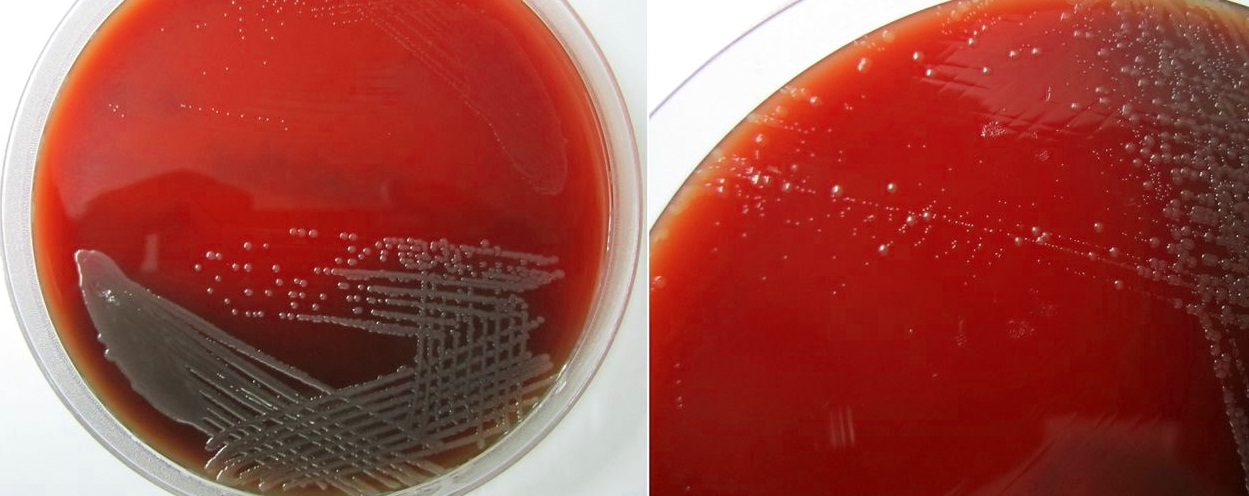

Из патматериала и сыворотки крови пытались выделить возбудителя респираторного микоплазмоза, но были получены негативные результаты. Дополнительные микробиологические исследования обнаружили мелкие неокрашенные колонии на кровяном агаре. При окрашивании по Граму культура была негативной, чаще в виде палочек, реже – единичных кокообразных бактерий. По другим свойствам: подвижные, оксидазо - и каталазопозитивные, не создавали индол, не гидролизовали целлюлозу и желатин, не разлагали большинство углеводов, что дало основание определить их как Ornithobacterium rhinotracheale.

Наличие титров в ИФА выше 1000 без прививки птицы от этой болезни свидетельствует о присутствии Ornithobacterium rhinotracheale в организме птицы.

Ассоциированное протекание эшерихиоза и орнитобактериоза диагностировали среди поголовья индюшат 6-8-недельного возраста. Вначале заболевание протекало с признаками колисептицемии, но позже у некоторых особей появились признаки функциональной недостаточности дыхательной системы и серозного воспаления подглазных синусов, хромота, припухание коленных и заплюсневых суставов. Гистологически – признаки бронхопневмонии.

Общее количество аэробных бактерий в воздух индюшатника колебалось в пределах 368-466 тысяч м.к. в 1 кубометре воздуха. Наибольшую чувствительность изоляты E. coli имели к энрофлоксацину, доксициклину, колистину, флорфениколу. Поэтому с лечебной целью было предложено назначить курс энрофлоксацина на 5 суток и поливитамины. Проведенные терапевтические мероприятия частично улучшили состояние птицы, падеж уменьшился почти на 50%.

Результаты антибиотикограммы подтвердили чувствительность изолятов Ornithobacterium rhinotracheale к норфлоксацину, левофлоксацину, доксициклину, амоксиклаву.

Применение доксициклина и комплексной витаминно-минерально-аминокислотной добавки на протяжении недели с одновременной санацией воздуха птичника препаратом однохлористого йода дало возможность ликвидировать последствия ассоциированного протекания эшерихиоза с орнитобактериозом среди индюшат.

Из журнала "Здоров'я тварин і ліки", 09/2018 (№201)

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания "AtmAgro. Агропромышленный вестник"

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания "AtmAgro. Агропромышленный вестник"